「クラスタを飛び越えよ!かき混ぜよ!」・・・それが私のミッション。

昨日触れた二つの記事に心動かされた

私淑しているセミプロブロガーである堀正岳さん(@mehori)が投稿していた記事に、がつんと心動かされました。

セミプロブロガーの憂鬱:#04 One and Only なブログを目指すこと | Lifehacking.jp

One of themではなく、One and Onlyを目指してみてはどうか、と言うご提案です。

この記事、ブログを書いている皆さんにとっては、びっくりした人も多数いたのではないでしょうか。我が意を得たり、と考える人もいれば、自分が名指しされているのではないかと呆然とした人もいるかもしれません。

また、こんな記事も目にしました。酒井一太(@kazumoto)さんは、クラスタ内の圧力が苦しいということ、そして異なるクラスタに身を置くことが大事だということを述べていらっしゃいます。

【雑感】属するクラスタの圧迫、自己顕示欲という怪物 | Find the meaning of my life.

同じグループに属する人たちとばかりいると、同調圧力が働いて、別のことを言うために勇気が要る。私もこのブログを再開するときに一番びくびくしたのは、「法学研究者の人たちが見たらどう思うだろうか」「遊んでいると思われないだろうか」ということでした。

ポール・アダムス『ウェブはグループで進化する』より

どちらの記事も、私に最近読んだ本の一節を思い起こさせました。

ウェブはグループで進化する ソーシャルウェブ時代の情報伝達の鍵を握るのは「親しい仲間」

- 作者: ポール・アダムス,小林啓倫

- 出版社/メーカー: 日経BP社

- 発売日: 2012/07/26

- メディア: 単行本

- 購入: 1人 クリック: 72回

- この商品を含むブログ (11件) を見る

グループをつなぐのはあなたしかいない

ポール・アダムス『ウェブはグループで進化する』はソーシャルネットワーキングサービス(SNS)を分析した研究を平易に紹介し提言する本です。改めて別の機会に書評をしたいですが、今日は、一番衝撃を受けた箇所から引用します。

「私たちはそれぞれ独立したいくつかの集団とつながっており、あるグループに属しているメンバーは、他のグループのメンバーとは知り合いではないことが多い」(74頁)

「・・・このふたつのグループをつないでいる人物は、世界であなたひとりだけである可能性が高いのである。何らかのメッセージが一方のグループからもう一方のグループに流れるためには、そのメッセージはあなたを経由しなければならない」(74頁)

「「ソーシャルネットワークは独立したグループが結びついて形成されている」という考え方は、本書における最も重要な主張であり、繰り返しふれることになるだろう」(77頁)

ここでは、わかりやすい挿絵で説明されているので、立ち読みでもいいから、74頁から81頁をぱらぱらとめくってみてください。たぶんそのままレジに走ることになるでしょうけれど。

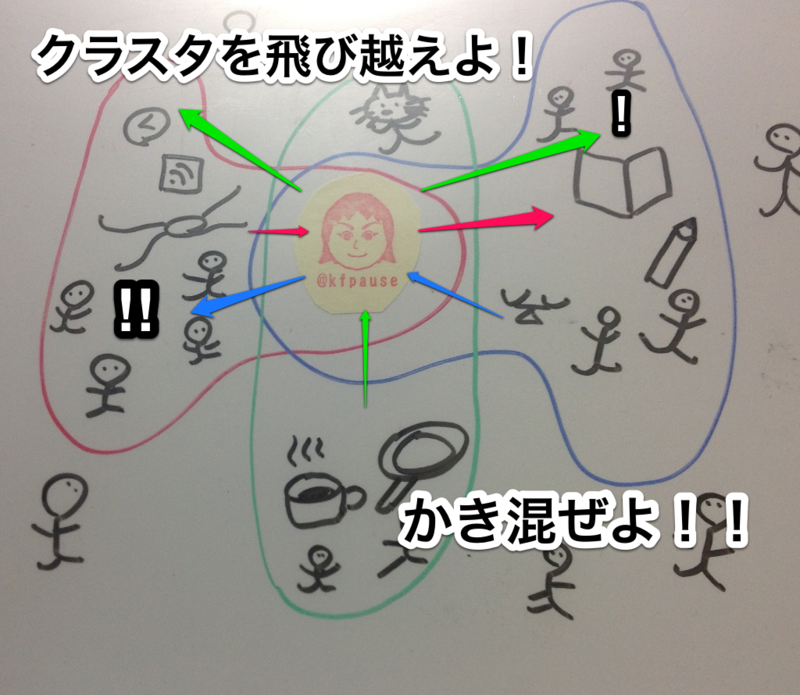

ここでの主張に感銘を受けて、自分にとっての図をNUBoardに書いてみました。それが、冒頭の写真です。

グループとクラスタ

ここで、誤解を招かないように、ポール・アダムスが用いているグループと、この記事が取り上げるクラスタはやや違うことを書き添えておきます。アダムスは、明確に想定された読者がいる場合とそれ以外の広い人々に対する場合とではコミュニケーションの仕方が変化すると述べています(54−57頁)。ここでいう「広い人たち」の範囲と、kazumotoさんが使っていて、私も今回とりあげるクラスタの範囲は大体重なると思います。これに対して、上記引用箇所の意味でのグループは、かなり狭い範囲・・・直接面識があり、強く繋がっている人たちを意味しています。

しかし、クラスタ、つまり同じ特徴を持った人たちのいくつかのグループが繋がった状態であっても、別の性質を持つ別クラスタとの重なり合いはそこまで大きくはないでしょう。

重なり合いにたつ人があなただけということではないかもしれないけれど、「クラスタ間を飛び越えることができ、その意識がある人」は、その二つのクラスタを見た場合ではあなたしかいないことは十分ありうるのです。

このブログの狙い

クラスタ間を飛び越えよ!

そこで、このブログの狙いをお話ししましょう。ブログを再開するに当たって一番気を遣ったのは、コンセプトでした。当初から「対話」というキーワードで捉えていましたが、二つの記事と一冊の本を踏まえて、いまはっきりとわかったことがあります。それは、私は「クラスタ間を飛び越えたい」ということです。

今週の実例

そこで、10月から書いた記事は、異なるクラスタを飛び越えることを意識して書いています。

月曜日の「「法学部における「論文」教育について考えよう #論文教育」を振り返ろう - カフェパウゼをあなたと」は、法学を学ぶ人と教える人、学部が法学部の人と非法学部の人とをつなぐことを意識しました。

火曜日の思い出話「あなたなりの書きとめ方を見つける試行錯誤 - カフェパウゼをあなたと」は、自分にとっての後輩ともいえる法学研究者になりたい人と、既に知的生産を意識している人を想定して書いています。

水曜日の「文章をモリモリ書くための4つのステップ - カフェパウゼをあなたと」は、全ての文章書きへのメッセージですが、その中には研究者もいれば、物書きもいて、そしてマインドマップに興味がある人とない人がいるでしょう。

木曜日の「付箋とほぼ日手帳カズンで「アナログタスクシュート」をやってみよう - カフェパウゼをあなたと」は、文具やライフハックに興味がある人と、研究をしている人たちをつなぐ目的で書いています。

とてもうれしいことに、少なくとも木曜の記事に関しては成功したようです。

いままでは脳内であらゆるタスクを記憶・処理していましたが,最近ちょっと厳しくなってきました。とても参考になりました。ちょっとアレンジして導入検討してみます。

2012-10-04 22:27:54 via web

研究クラスタの後輩に届いたみたいです。

今の私にとってのクラスタは?

ここで、自分にとってのクラスタを明確に意識しはじめました。

私は、「ブログを書く人・読むことが好きな人」、「ライフハックに興味がある人」「研究する人生」「法学」「コーヒー好き」「お笑い(特にオードリー)好き」など、様々なクラスタに属しています。その中でも、重なり合いが少なく、そして自分の帰属意識が高くて「恩返しをしたい」グループがあります。それが、「ブログを書く人たち」「ライフハックが好きな人たち」と「法学を専門とする人たち」「研究する人たち」です。この二つを仲立ちする人はあまり多くないのではないのではないか、と考えたわけです。

異なる価値観をつなぎ合わせることの意味

それでは、なんのためにクラスタを飛び越えなければならないんでしょうか。

それは、想像力の翼を鍛えるためです。

Twitterの魅力

twitterというツールは、気をつけて工夫して使うと、非常に便利なツールです。

あくまで「Twitterを使う人」の中でではありますが、多様な意見や視点を垣間見ることができます。

そして、リツイート(RT)やお気に入り(Fav)によって、気持ちを伝えることが出来ます。

Twitterを使ったことがない人のために申し添えますと、この二つはどちらもツイート主に伝わりますが、それ以外の人たちへの拡散に差があります。

Favは本人の回顧に使われますが、RTは他の人にも拡散するのです。

人によって使い方は異なりますが、概ね、「これはいいね!」「覚えておこう」という気持ちを示しているのがFavで、「他の人にもお伝えしたい」という気持ちをRTが示しているといっていいでしょう。

しかも、これらはクリック一つで行うことができ、更に別の情報を付加することもできます。

想像力の翼をもって「対話」したい

このようにして異なる価値観にふれると、何が生まれるでしょうか。

「あの人だったらどう考えるだろうか」という、具体的な相手を想定した想像です。

これを繰り返していけば、相互の状況を理解し合うための想像力が豊かになる。私はそう信じています。この想像力は、「対話」、建設的な意見交換のための前提になります。相手の言っていることに、賛成は出来なくても理解ができなければ、およそ対話が成り立たないと思うのです。

このブログを通じて

このブログを通じて、私はこれからも、クラスタ間を飛び越え、混ぜ返していこうと思います。その結果何が得られるかわからないけれど、きっと面白くなると思うのです。全身をつかって、学び、研究し、遊び、話したいのです。

皆さんへのお願い

そこで、皆さんへ3つのお願いがあります。

異なるクラスタを飛び越える力を貸してください

異なるクラスタ間を飛び越えていくために、あなたの力を貸してください。

私の記事を読んでいただいて「いいなあ」と思っていただけたら、ぜひ、favだけではなくて、RTやはてなブックマーク、そしてフェイスブックや口コミでのシェアをお願いします。私一人では届かない場所にいるあなたのそばの人たちにも、この声を伝えて欲しいのです。

想像力を鍛える相手になってください

また、「ちょっと違うなあ」「こんな見方もあるよ」という気持ちを抱いた方は、ぜひ、ここのコメント欄やTwitterなどでお知らせください。次なるジャンプの方向性や距離を測るためにも、そして違う考え方を受け入れるためにも、あなたの声が必要です。

日頃ブログを書かない皆さんへ

さらに、このブログをお読みの皆さんの中には、日頃はブログではなく、原稿を書いている方もいらっしゃるでしょう。忙しい中、お読みいただいてありがとうございます。その中には、「ぱうぜはこんなことして遊んでいる場合じゃないだろう」と、お怒りになっている方もいるかもしれません。そのお怒り、ごもっとも・・・。

ただ、一点ご理解いただきたいのは、私は社会科学の研究者としても、人生の目標としても、かなりウエイトをおいてブログを書いています。単なる「遊び」とはひと味違うモノを目指しているので、その点ご理解いただけますと幸いです。

そして、ご理解いただけている方にはさらに厚かましいお願いですが、もし可能であれば、そうでない方が私のことを理解して(あるいは放置して)いただけるよう、援護射撃をお願いできれば幸甚です。・・・ただ、「覚悟してやるにしてもあまりにも程度が過ぎるんじゃないの」と思われたときは、そっとお伝えいただけると幸いです。

おわりに

やはりとても長くなってしまいました。最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。

ブログのタイトルを「カフェパウゼをあなたと」にしたとき、明確にイメージした夢は、読み手である皆さんとのお茶会です。

たとえ実際にあって話すことは無くても、ウェブの向こう側にいるあなたと、好きな飲み物片手に(コーヒーでなくても良いですよ!)、対話を。もちろん、機会があれば、実際にお会いして。

それでは、みなさん、是非一緒に、良いカフェパウゼを楽しみましょう。